百年理工 群英荟萃⑪|张德甫:我国交通教育战线老教育家

发布:2025-10-16 11:02 来源:档案馆

【编者按】百年理工,源远流长。学校的发展历史,就是一代代人孜孜以求不懈奋斗的历史。我们永远怀念为学校的创建和发展呕心沥血,为建材建工、交通、汽车三大行业和国民经济建设培养人才,在学科建设和教学科研等各方面工作中作出重要贡献的老一辈理工人,他们的背影虽已远去,他们的功绩却彪炳理工史册。继推出《百年理工 红色传承》栏目之后,我们再次推出《百年理工 群英荟萃》栏目。理工的天空,名师荟萃,群英咸集;述事记言,永彰其功。

“我很平凡,没有党,我会流浪落魄一辈子。我的成就和党的事业发展不成比例,没有党,谁也没有什么了不起。”这是张德甫在自传中对自己的评价。从革命中走出来的他,既带着革命者的坚韧气质,又兼具长期浸润于文化教育工作的学者风范。谦逊温和,平易近人,是广大师生对他的评价。他长期致力于海事与水运领域的高等教育及管理工作,以重视“三材”(人才、教材、器材)建设而闻名,是我国交通教育战线的老教育家。

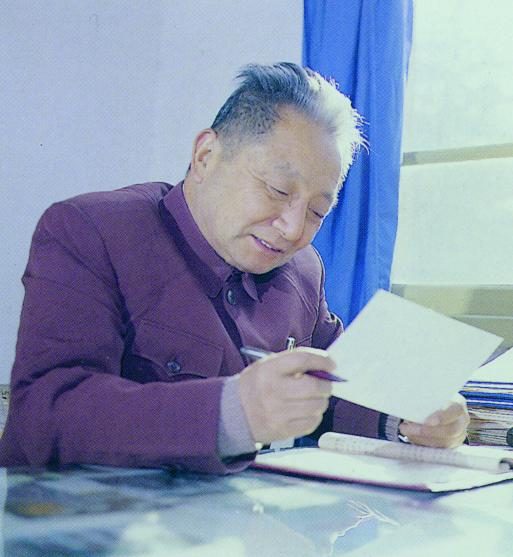

工作中的张德甫

张德甫,1910年出生于河南武陟,1931年就读于北京中国大学,1932年入读辅仁大学文学系。他在学生时代就投身于抗日救亡运动,1932年加入中国共产主义青年团并参加革命工作,1936年加入中国共产党。

新中国成立后,张德甫将全部精力投入到新中国的高等教育事业中,特别是海运与水运工程领域的院校建设与发展。20世纪50年代初,全国高校进行院系调整。1950年9月,华东教育部和中央交通部决定将国立吴淞商船专科学校与上海交通大学航管系合并,成立上海航务学院。1951年交通部委派张德甫担任上海航务学院院务委员会第一副主任委员,主持日常工作,师生员工习惯称他为“张院长”。在上海航务学院工作期间,张德甫展现出卓越的领导才能和教育智慧。当时,全国高校开展院系、专业调整,上海航务学院通过教学改革逐步完善了新中国高等航海教育体制,在航海教育历史上起着承前启后的关键作用。在这一过程中,他始终秉持宽容务实、团结为上的原则,尊重老教授,营造了系(科)主任有职有权、积极要求进步的良好风气。在他的引领下,广大教职员工在教学专业上积极创新,编制教学大纲,修订教学计划。不少老教授主动学习俄文,自编教材,有力地推动了教学改革。

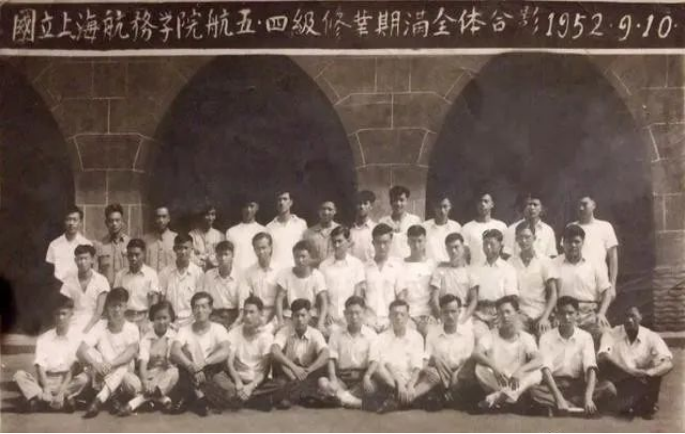

1952年9月上海航务学院毕业生合影,后排左7为张德甫

他极为关心学生,经常深入教室、宿舍、食堂等地,了解学生在学习与生活中遇到的问题,改善学生的学习与生活条件。为保护学生的视力健康,他逐步将海图作业室、图书阅览室、教室等场所的白炽灯泡全部换装为日光灯。针对全院学生中男生多女生少,他积极与伙食科商议解决办法,统一了教师职工食堂与学生食堂的伙食标准,既节约了人力物力,又增进了师生情谊。他重视培养学生的团结互助精神,教导学生要“政治思想进步,专业技术过硬,品学兼优才能担负起我国航运事业大发展的重任”。在他的教导下,许多学生毕业后迅速成长,成为“思想进步、专业过硬”的业务技术骨干,不少人还担任了重要领导职务。

他高度重视学院的师资培养与实验室建设。在他的推动下,学院从1946级、1947级和1948级毕业生中选拔品学兼优者留校任助教。这一战略性的师资培养规划,为学院打造了一支承上启下的教学和科研骨干力量。这些助教后来成长为学科与专业的带头人、高等海事教育的管理者,不少人还成为首批国家批准的硕士、博士研究生导师,其中朱绍庐和陈祖慰还曾被国务院学位委员会聘为学科评议组成员。

上海航务学院成立时,原吴淞商船专科学校的教学实验设备在抗日战争中损毁殆尽,筹建专业实验室和实习工厂成为学院的重点工作。在张德甫主持院务期间,学院争取到招商局船务部的大力支持,获赠大批仪器、海图、图书资料与机器设备等。以此为基础,学院建立了无线电收发报、雷达、陀螺罗经、无线电测向仪、回声测深仪等多个实验室。这些实验室在当时具有开创性意义,其中包括我国当时唯一的电子助航仪器实验室。此外,学院还建立了初具规模的实习工厂,并分设金工、木工、钳工、锻工和铸工等工厂。这些实验室和实习工厂的建立,极大地提升了教学成效,为学院的发展奠定了坚实基础。

1953年1月,交通部决定上海航务学院迁往大连,与东北航海学院合并,成立大连海运学院,张德甫担任副院长。在迁校过程中,学院面临诸多困难,如上海到大连既无海上客轮,也无直达客运列车,几百人的队伍和大量物资运输难题亟待解决。张德甫面请中共上海市委曹荻秋同志与中央铁道部联系,最终由上海铁路局特开上海至大连的专用列车,顺利完成了迁校工作。大连海运学院成立初期,张德甫深度参与了学院的创建工作,确保了师生员工的平稳过渡与妥善安置,并为学院初期的建设规划、学科搭建奠定了坚实的基础。

1958年,张德甫调任武汉水运工程学院副院长。此后,他担任领导职务20余年,历任副院长、代院长、党委副书记(兼)、代党委书记、院长等职。他主张把武汉水运工程学院建设成以工为主,理工结合,为全国水运交通运输事业服务的综合性大学,并亲自主持制定学院长远发展规划,为学院发展倾注大量心血,备受师生爱戴。他熟悉教学规律,始终将“三材”(人才、教材、器材)建设放在重要位置。在师资队伍建设上,他主张培养和招纳并举,提倡各学派兼收并蓄,着力建设一支有较高的教学科研水平和学术带头人的师资队伍;在教材建设上,推动教学内容更新,适配水运行业发展需求;在器材建设上,重视实验室和实习场地打造,为教学科研提供硬件支撑。

1963年交通部对部属高等院校进行专业调整,大连海运学院的船舶制造与修理专业、内燃机专业调入武汉水运工程学院。图为学院代表欢迎调入的师生合影,前排左5为张德甫

随着办学规模的扩大,原下新河校址已不能适应学院的快速发展。从1956年起,学院开始在武昌余家头兴建新校园。张德甫调入后,为新校园规划和建设倾心竭力,奠定了余家头校园的格局和规模。对于新校园建筑群的布局走向,院领导多次组织讨论,并与市政部门协商,历时八个月,终于确定校园的整体布局。在配合市政建设的同时,力求校园布局合理、适用。1962年,余家头7层教学大楼、礼堂、学生1号宿舍3项建设工程竣工。1965年1月,学院党政机关迁至新校址,院部设在余家头。余家头校园以教学大楼至图书馆为中轴线,正南正北走向,两侧为教学辅楼,学生宿舍介于其中,东侧有实验大楼,西侧有礼堂、操场。教学大楼采用苏式建筑风格,规模宏大。

武汉市优秀历史建筑、第六批中国20世纪建筑遗产—武汉理工大学余家头校区教学主楼(原武汉水运工程学院教学大楼)

1978年9月起,张德甫担任武汉水运工程学院院长。他认真贯彻党的教育方针和知识分子政策,以教师为主体,以培养人才为中心,大力推进学校的建设和发展。他坚持从水运交通事业发展实际出发办教育,经常亲自到沿江沿海各造船厂、港口、码头、科研设计部门调查了解学校毕业生的质量,进行人才需求预测,确保学校人才培养与行业需求精准匹配。他主张办学要有自己的特点,应增强基础并横向开扩,创建自己的教育体系,把学校建设成为水运交通事业服务的具有特色的大学。在他的推动下,学校紧密围绕水运行业核心需求设置专业、开展教学和科研,培养的人才既具备扎实的理论基础,又拥有较强的实践能力,深受行业企业认可。到二十世纪八十年代中期,武汉水运工程学院已发展成为拥有近20个专业、近900名教师、在校学生3000余名、校园建筑面积16万多平方米、近40个实验室,以工为主、理工结合、文理渗透,从专科到博士多层次办学的中等规模的综合性大学。当时,学校工科除传统的船机(含动力)、造船、港机三个专业优势突出外,还新增了计算机、自动化、信息和土建等专业;理科涵盖数、理、化及力学等专业;文科增设外国语专业,还设有社会科学、哲学以及管理、经济、法律、商务等学科,综合性大学格局逐步成型,为学校后续发展打下了良好的基础。

在广大师生员工的心目中,张德甫院长是一位亦师亦友的革命前辈、忠厚长者。他能记住学生的名字,无论在教室、食堂还是林荫道上,都能亲切地叫出学生名字。起初同学们感到拘谨,但很快便习惯了这份温暖,愿意与他分享学习和生活中的点滴。他常陪学生上课,即使遇到不熟悉的问题,也总是微笑倾听,认真记录。从深入课堂、与老师交流,到巡视图书馆和食堂,师生们都能感受到他对教学的重视、对知识分子的尊重以及对学生真切的关怀。他的付出让武汉水运工程学院日新月异,他的一言一行如同春雨,默默滋润着师生的心田。

1963年武汉水运工程学院暑期毕业同学留影,前排左9为张德甫

1993年,张德甫老院长逝世。根据他的遗愿,他的骨灰部分安葬在学校青年园(今武汉理工大学余家头校区)的雪松之下。他虽离去,但他永远在我们心中。

张德甫是一位杰出的教育家,是我国水运教育事业的奠基人。他热爱党的高教事业,在几十年的领导工作中,形成了鲜明的办学思想。他为大连海运学院、武汉水运工程学院等院校的建设和发展鞠躬尽瘁,作出了卓越贡献。他在教育工作中展现出坚定的信念、卓越的智慧和无私的奉献精神,如同一座不朽的丰碑,激励着一代又一代的教育工作者和莘莘学子,在我国交通教育事业的发展道路上不断前行。

【小资料】武汉交通科技大学历史沿革

武汉交通科技大学前身为1946年建立的国立海事职业学校,校址在武昌下新河。发展到1951年学校更名为中央人民政府交通部武汉交通学院,1952年11月更名为武汉河运学院,1957年更名为武汉水运工程学院。从1956年底开始,学校在武昌余家头兴建新校园,1965年学校党政机关迁至新校址。1992年7月,武汉水运工程学院和由1945年创办的广东省立潮汕高级商船职业学校发展而来的武汉河运专科学校合并,1993年更名为武汉交通科技大学。到2000年,学校发展成为以水运工程和航运技术为主要特色,水陆并举、河海兼顾,工科为主,含理、工、文、经、管、法、哲多学科的交通部直属重点大学。2000年5月,武汉交通科技大学与武汉工业大学、武汉汽车工业大学合并组建武汉理工大学,原校区成为武汉理工大学余家头校区,保留具有交通运输特色的教学科研单位。

文:王细桃、杨雪婷、覃晓燕;图:档案馆

编辑:曹明;审核:宋卫红

往期回顾:

百年理工 群英荟萃②| 吴秀恒:献身造船和教育事业的“经纶手”

百年理工 群英荟萃④| 周焕章:受到毛主席接见的武汉工学院首任院长

百年理工 群英荟萃⑤| 黄文治:我国电力工业和摩擦学学科的奠基者

百年理工 群英荟萃⑥| 沙钟瑞:我国城市测量事业的奠基人和开拓者

百年理工 群英荟萃⑧| 冯修吉:为我国水泥科技和教育事业奉献毕生

百年理工 群英荟萃⑨| 赵庆杰:以工业救国为理想的“水泥大王”

百年理工 群英荟萃⑩ | 王龙甫:著名力学家的爱国情怀与求实精神

主办:武汉理工大学党委宣传部

主办:武汉理工大学党委宣传部