【理工文化】武汉水运工程学院基础部师资班同学回忆文章集

【编者按】1977年,100余(108)名校友们作为恢复高考的首批学子,从祖国的四面八方走进武汉水运工程学院(武汉理工大学的前身之一)的校门,成为学院基础部迎来的第一届大学生,也成为了高校基础课教师的重要后备力量。2021年,毕业四十年之际,这批分散在世界各地的校友们怀着对教育事业的热忱、对母校的深情和对同窗的牵挂,筹办武汉水运工程学院基础部77级同学 “重走水运路” 活动,撰写水运基础部77级史实和77级同学回忆文章集,一份份当年的物件、一篇篇回忆录和专门为此次活动创作的主题曲,无不再现77级校友们服从国家需要,勇于担当,孜孜以求、努力奋斗的激情燃烧的岁月,这也是值得我们代代相传的理工精神。

(以下文章为作者回忆,不代表本网观点)

毕业40年,蓦然回首,才发现时间过得真快,才发现我们当年的同学有许多正在奔向70岁甚至奔向80岁,才发现一些当年和我们朝夕相处的同学已经永远离开了我们。不管我们是否愿意承认,一个客观的事实是,我们都在变老,随时有可能随风飘去。

人老了都希望给自己、给后人留下一点念想,把自己的想法和最美好的东西记录下来。不像名人那样,我们沒有那么多成就可以写成一本书,也沒有人愿意帮助我们写回忆录,只有靠自己。然而,我们既没有作家的才华,又没有精力和时间去写一本书,所以,我们都拿起笔,在互联网上聚在一起,把我们在武汉水运工程学院(后简称水运)的经历和故事记录下来,融合在一起,就是我们这个群体的一本书。

难忘的大学青春岁月

夏劲 7703班

1977年12月6日至7日参加湖北省高考,1978年2月被武汉水运工程学院自然辩证法专业录取,到1982年1月本科毕业留校工作,40多年一晃过去了。当年参加高考和4年本科学习期间的许多情景至今仍历历在目。

1.高考中的幸运儿

我出生在火红的大跃进年代,父母给我取了个打上时代印记的名字——夏跃进。1965年9月上小学,不到一年文化大革命就爆发了,本该认真系统学习的我们,几乎是在不断参加“革命大批判”和学工、学农、学军中读完了中小学。记得小学毕业时,咨询邻居中学生,问初中会学到哪些课程,人家说要学“公鸡”、“农鸡”,搞得我莫名其妙。进了中学才知道,“公鸡”原来是工业基础知识,即物理和化学;“农鸡”则是农业基础知识,即生物学。在这样的环境下度过中小学黄金岁月。

1975年7月,我从武汉市第十六中学高中毕业。毕业前,政治上一贯积极要求进步的我,决心响应伟大领袖毛主席的号召,到农村去当一辈子新农民。但在父亲的反复劝说下,极不情愿地填写了病残生留城申请表,经医院体检,因左腿局部肌肉萎缩病症留城。

1975年底,我被招到湖北省药材公司武昌批发部工作。一开始当仓库保管员,整天搬运和盘点大袋小袋的中草药,又脏又累。我相信“神龙尝百草”的传说,稍有空闲便偷着“尝药”。有一次,我正在尝药,被一位老师傅撞见,他大声训斥道:“小夏,你简直是不知死活!”后来他告诉我“中药九畏十八反”的用药禁忌,让我增长了不少中药知识和识药技巧。粉碎“四人帮”后,在全公司“蒙眼识药”青年职工业务竞赛中,我一举夺得冠军。随后,我很快被提拔到业务科当业务员,主管武昌区各大医院和企业医疗机构中药采购计划的审批工作。

记得大约是1977年国庆节后不久,国家公布了恢复高考的决定,我随即报名参加高考。之所以选择报文科,是因为理化知识本来就没学扎实,而史地知识临时死记硬背还可对付一下。但因一时找不到合适的复习资料,加上时间太仓促,我对考取大学并不抱太大的希望。

就在我感到迷茫时,幸运之神光顾了我。由于我平时对用药单位从来都是热忱服务,客户普遍对我印象良好。大约在高考前一个月时,华中师范学院医院负责采购医药的周医生获悉我正在备考,她随即帮我弄来一本华中师范学院编辑的文科高考复习资料。这本资料来得太及时,对我参加高考有很大帮助,尤其是高考的语文作文题《学雷锋的故事》,就是复习资料中的作文参考题之一。

1978年1月,高考成绩出来了,当时并不告知考生具体分数,只通知是否上线。当我接到上线通知后,兴奋了好几天。也许是太想读书的缘故,在填报志愿时,不知天高地厚,居然在志愿栏里分别填了北京大学、中山大学和武汉大学的图书馆专业。如此幼稚的愿望,不被录取是不言而喻的。但我高考落选的真正原因却不是因为高考分数,而是我高中毕业时的病残生身份,当年的高考录取政策是病残生一律不予录取。

就在我万分失望甚至感到这一辈子也无缘上大学时,国家调整了对病残生的高考录取政策。大约是1978年2月春节过后的某一天,一位戴眼镜的中年人来到我的办公室,他掏出武汉水运工程学院工作证给我看了一下,声称是代表湖北省招办来了解我的情况。他问我读过哪些书,对哲学是否有兴趣,特别问了我左腿局部肌肉萎缩的康复情况,并让我走了几步给他看。交谈中我隐约感觉到上大学又有了希望,但对方并未明确告诉我,只是说了解情况而已。

当晚我一夜未眠,第二天上午处理完单位业务后,下午便直奔武汉水运工程学院招办。记得是赖主任接待我,他说正在招自然辩证法专业师资生,至于是否录取你,待定。我当时读书心切,当场表示只要能被录取,愿意学习自然辩证法专业,一定珍惜来之不易的学习机会。大约两天后,我收到了武汉水运工程学院自然辩证法专业的录取通知书。

2.物理师资班中的特殊群体

1978年3月初,我来到武汉水运工程学院报到,受到韦翰飞老师的热情接待,他亲自带我去了学生宿舍一栋,安排我入住107房间。从宿舍出来,韦老师带我去见马列主义教研室主持工作的副主任黎德扬老师(马列主义教研室是学校的直属单位,主任由校领导兼任)。黎老师对我说,我们招收了五名自然辩证法专业师资生,因为你们需要掌握自然科学基础知识,并了解科学前沿的发展动向,所以将你们编入物理师资班,你是其中年龄最小的,一定要努力学习。黎老师的学者大家风范,当时给我留下深刻印象。

几天后,我们自然辩证法专业的几位同学和物理师资班其他同学见面,地点在学校办公楼二楼的一个会议室。基础部党总支书记曹树钦主持了这个类似开学典礼的仪式,他讲了办物理师资班的意义和对同学们的要求。会后,辅导员徐凤梅老师找我谈话,说是决定由我担任班团支部宣传委员。

我们自然辩证法专业的几位同学在物理师资班中是一个特殊群体。雷汉章出生于1950年,来自中共武汉市汉阳区委,有相当丰富的工作经验和生活阅历,属于典型的性情中人,平时喜欢跟同学开玩笑,同学们给他取了一个“大闹药”的外号;李建生出生于1953年,来自本市某军工企业。他应该算是高干子弟,其父李刚文革前就是武昌区区长,文革后复出担任中共武汉市政法委主要领导,其母安慧是武昌区财政局局长。李建生性格内向,不善言辞,平时寡言少语,属于老实本分的人;高建明出生于1957年,来自黄冈地区物资局,性格内敛,少年老成,胸怀大志,属于那种思虑周详、行事谨慎的人;肖玉洁出生于1955年,来自武汉市色织布公司试验工厂,她是我们几位同学中唯一的女生,“老八路”干部家庭出身,性格文静内秀,属于那种端庄、优雅、稳重的女性,她平时很少讲话,大学期间我们专业凡是需要通知她的事情,几乎都是由我代为转达的。至于我本人,性格外向,开朗活泼,待人热忱,嬉笑怒骂全在脸上,同学们给我取了一个“小闹药”的外号。当然,我的基础知识和阅历经验无疑是我们几个同学中最差的,相比“大闹药”,更是完全不在一个档次。

大约开学不久后,我们自然辩证法专业新来了一位名叫李怀忠的男生,他出生于1949年,是武汉测绘学院送来委培的。李怀忠出身书香门第,有着从城市到农村、从工厂到机关的丰富人生阅历,学识渊博,见多识广,成熟老练,才思敏捷,出口成章,擅长演讲。李怀忠到来后,很快就融入了自然辩证法专业群体。

我们自然辩证法专业的几位同学,相互之间原本以“小雷”、“小李”、“小高”、“小肖”、“小夏”称呼对方。记得有一次上中共党史小班讨论课时,杜中原老师称李怀忠为“老李同志”。课后,我跟几位同学调侃道,杜老师一大把年纪,居然称李怀忠为“老李”,简直是不可思议!李怀忠马上接过话头说,那你们以后可得叫我“老李”哦!雷汉章、李建生抓住机遇跟进。于是,自那天起,李怀忠改称“老李”,雷汉章改称“老雷”,李建生改称“大李”。我们自然辩证法专业同学之间称呼的变化产生了“链式反应”,物理师资班30岁以上的同学也很快都变“老”了,“老黄”、“老汪”、“老顾”、“老韩”……应运而生。

我们的英语、思想政治理论、普通物理学、电子学和体育等课程是跟物理师资班乃至整个基础部师资班的同学一起上的,数学则是与造船系的学生一起上。基于自然辩证法专业的特殊性,黎老师抽调了马列主义教研室的精英师资为我们几个人“开小灶”上课。为了增强课堂氛围,黎老师还让工农兵学员留校教师雷新华、赖正清、李代芬、施晓菊和资料员高雅娟等人,旁听我们的一些课程。

在给我们授课的老师中,有几位老师给人留下的印象尤为深刻。黄邵邦老师给我们讲授《辩证唯物主义和历史唯物主义原理》,他是毕业于武汉大学的哲学硕士,师从著名哲学家萧萐父。黄老师讲课慢条斯理,深刻的哲理娓娓道来,化深奥为通俗,化抽象为形象,让我感到由衷的敬佩;黄庆老师毕业于武汉大学经济系政治经济学专业,理论功底深厚,给我们讲授《政治经济学》(资本主义部分)。他给我们推演《资本论》中剩余价值原理,逻辑清晰,令人折服,颇具老夫子风范;高士忠老师是从部队转业来校,只有高小学历,他给我们讲《形式逻辑》,那是他第一次上这门课,一口标准的“汉腔”。尽管他在专业上肯定不够专精,但他认真负责、精益求精的敬业精神,给我留下极其深刻的印象。高老师正是凭着坚持不懈的刻苦钻研,几年后便成为武汉高校逻辑学界一位小有名气的人物。当然,遗憾的是由于其学历过低的原因,直到退休也未评上正教授。

3.适应大学生活的角色转换

刚入学的时候,我虽然为能够成为一名大学生倍感荣幸,但并未深入思考过如何去适应大学的学习环境。记得刚入学不久,在当时的计划经济条件下,许多贵重的中草药市场上很不容易买到。有些老师了解到我来自湖北省药材公司武昌批发部,于是便纷纷托我回原单位替他们“批条子”购药,我也乐此不疲。有一天上午没课,我大清早便回了原单位,直到接近中午时才兴冲冲返回宿舍,为自己又替老师们批到几张条子高兴不已。然而,进门后看到大家都在埋头看书学习。怀忠兄对我说道:“黎老师上午来过,让我们转告你:‘屁股一定要与板凳结合’”。黎老师这句话对我刺激很大,促使我反思自己入学以来的所作所为,开始把主要精力投入到学习中去。为了强化自己“屁股与板凳结合”,大一整个暑假呆在家里,冒着酷暑炎热认真看书学习,还硬是将同济大学樊映川主编的《高等数学习题集》的所有题目从头到尾做了一遍。黎老师关于“屁股一定要与板凳结合”的教诲使我终身受益。

由于担任班团支部宣传委员的缘故,经常给校广播台写一点宣传报道稿。有一次,我写了一篇“励志”的小文章投给校广播台,文章中引了保尔·柯察金在《钢铁是怎样炼成的》一书中那段最经典的名言:“人最宝贵的是生命,生命对于每个人只有一次,人的一生应该这样度过:当回忆往事的时候,他不会因为虚度年华而悔恨,也不会因为碌碌无为而羞愧……”没想到这篇文章居然被校报刊载了。之后有一天,黎老师见到我说:“拜读了你发表在校报的大作,写得不错,希望你能够践行保尔·柯察金的那段名言!”黎老师的话使我深受鼓舞,学习更有了动力。

我的基础知识很差,讲话时常常因引用成语不当或读错字招致同学嘲讽。但我从未因此丧失自信,学习上遇到自己不懂的问题,做到虚心向他人求教。比如,物理、化学、数学方面的问题,就常常向李怀忠、汪明、黄兆华、仲炽维、韩庆奎、汪家喜等学兄请教,其中怀忠兄对我的帮助和影响是最多最大的。

班团支部宣传委员的一个重要任务就是到校收发室替大家取书信和报纸。当时对班级界线并不太在意,加上我热心快肠,时常是将基础部几个班的书信报纸一并取了回來。人说“家书抵万金”,而且当时报纸是人们获取时事信息的主要渠道,一时间我成为同学中最受欢迎的人。

在同学交往中,我与高建明年龄相仿,由于他家在外地,我多次邀请他到家中做客;力学班唐渝林家在安徽,寒暑假放假回家需要到武汉关码头赶清早的客轮。由于我家住汉口沿江大道黄陂路口,曾因此邀请唐渝林头天晚上住到我家,以便于他赶第二天清早的客轮;此外,除了平时与本班同学广泛接触,相互交流较多,还同数学班、力学班的许多同学也有交往,比如与刘明进、张建刚、任向前、郭玉、黄国强、李明真等同学,建立了深厚的同窗情谊。

4.转到武汉水利电力学院继续学习

随着时间的推移,黎老师感到,单凭武汉水运工程学院马列主义教研室的师资力量,是难以培养出合格的自然辩证法专业本科毕业生的。大约在1979年10月,即在第四学期开学不久,黎老师决定让我们自然辩证法专业6位同学转到武汉水利电力学院去学习,因为当时武汉水利电力学院、武汉工学院、中南矿冶学院等高校合办马列主义理论师资班(自然辩证法是其中的一个专业方向),并聘请了武汉大学、华中工学院、中南财经学院等校的知名专家为学生授课。由于武汉水利电力学院无法满足我们住校学习的要求,我们被就近安排到武汉测绘学院学生宿舍住宿。如此一来,我们每天要经武汉大学翻山越岭去武汉水利电力学院上课,成了名副其实的“走读生”。

为了节省从武汉测绘学院到武汉水利电力学院的上学时间,李怀忠、雷汉章、李健生和高建明都是骑自行车过去,成为一道靓丽的风景线。我不会骑自行车,只能是“11路”车,时常一边走一边背英语单词,也别有情趣。怀忠兄热心地教我学骑自行车,由于有他和高建明左右“护驾”,我很快就学会了骑车。刚学会时骑车有瘾,总是找怀忠兄借车骑。

在武汉水利电力学院学习期间,师资整体水平的提升给我留下深刻印象。其中,华中工学院黄见德老师给我们讲授《西方哲学史》,授课思路清晰,逻辑论证严密,评析旁征博引,深深地吸引了我,我将他的授课内容几乎毫无遗漏的速记下来,课后认真整理。大学毕业留校任教后,我居然凭借当年的几本听课笔记给同学们开设了《西方哲学史讲座》;《科学技术史》课程是请华中工学院李少白、李宜昌和汪定国三位老师合上的,他们以史为据、史论结合,系统展现了人类科学技术的发展历程及其规律,激发了我对科学技术史的极大兴趣,成为我从教后的一个重要研究方向;武汉水运工程学院黎德扬老师给我们上《科学方法论》,深入浅出地阐明科研方法,典型案例信手拈来,理论概括高屋建瓴;武汉水利电力学院钟兴锦老师给我们讲授《中国哲学史》,虽然其广东口音不太好懂,但他扎实的汉语理论功底令人折服;武汉水利电力学院王规凯老师给我们讲授《唯物主义与经验批判主义》,对列宁这部哲学著作进行逐段分析,提炼要点,尤其是其诙谐幽默的语言,富有吸引力……

移师武汉水利电力学院学习的另一个好处是附近高校林立,便于到其他高校旁听。在此期间,我到武汉大学旁听了《普通心理学》课程,到华中师范学院旁听了《教育学》课程,这些对我后来从教很有帮助。

黎老师做出让我们中途转到武汉水利电力学院学习的决定,当初也许是迫于无奈之举,但却是一个富有远见的英明决策。

5.毕业实习

1981年7月,我们随武汉水利电力学院马列主义理论师资班一道赴北京实习,我们住在中国人民大学,分别在中国人民大学和北京大学听课,有幸聆听朱德生、李真、黄楠生、肖前、李秀林、胡福明等国内著名哲学大家的亲自授课,从中受益匪浅。我们在北京大约呆了二十几天,对于从未出过远门的我来说,除了聆听名家讲学,课余抓紧时间游览了北京的许多名胜古迹,大开眼界。

随后,黎老师和韦老师带我们从天津塘沽港乘海船去大连,入住大连工学院。我们师生一行受到了大连工学院学界同仁的热情接待,当时该校的林永康、林康义、王海山、刘则渊等人,在国内自然辩证法领域表现出了强劲的发展势头。我们在大连工学院呆了9天,通过听课、座谈等形式学到了许多东西。

离开大连,我们乘海船来到上海,住在浦东的上海海运学院。到了大上海,展现在我眼前的是一个陌生新奇的繁华世界,感觉犹如刘姥姥进了大观园。我们游览了城隍庙、豫园、南京路、外滩、陆家嘴等著名景观。在上海呆了4天,我和肖玉洁乘客轮返汉了,怀忠兄等同学则顺道赴苏杭游玩。

6.大学毕业

毕业实习归来,我们在最后一个学期重新回到物理师资班,着手撰写毕业论文。当时所能利用的参考资料,除了经典专著,就是专业期刊杂志和报纸。论文都是手写,我不知经过多少次写了撕掉,撕完再写,数易其稿,总算通过了导师黎老师这一关。

为了确保论文质量,此时担任湖北省自然辩证法研究会副理事长的黎德扬老师特意聘请了武汉大学教授、湖北省自然辩证法研究会理事长杨敏才、武汉大学吴大青副教授和武汉钢铁学院俞长春副教授等,共同评审我们6位同学的自然辩证法学士学位论文。黎老师将呈送论文的“跑腿”任务交给我去完成。

我们提交的自然辩证法学士学位申请论文无一例外地通过了评审。答辩那天,杨教授来校亲自主持答辩,吴教授和俞教授也作为答辩组成员前来参加了答辩,我们6位同学的学位论文取得了“四优两良”的好成绩。

1982年1月10日,我们的大学学生时代终于圆满结束了!雷汉章、高建明和我留校工作,李建生被分配到武汉河运专科学校,肖玉洁被分配到长江流域规划办公室党校,李怀忠则回到武汉测绘学院。

几天后,我父母专门将厨师请到家中,置办了一桌丰盛的谢师宴,我恭请黎德扬、黄邵邦、韦翰飞三位恩师,并邀请了我们自然辩证法专业所有同学作陪。那天大家喝得非常畅快,宴毕我们师生一起到兰陵路附近的中山大道人民照相馆留下了珍贵的毕业纪念照。往事如烟,虽然时光不再,但挡不住无尽的思念……

雷汉章毕业留校工作两年后,强烈要求调回汉阳区委,他后来是从汉阳区园林局局长的岗位上退休的;李建生在河校工作几年后,先是调到了江岸区司法局,后来又调到武汉市经济发展委员会,再后来便失去了联系;肖玉洁一直在长办党校,直到退休;李怀忠在武汉测绘学院短短数年间干得风生水起,正当事业如日中天的时候,他于1990年五四青年节后举家移民美国;至于我和高建明,则一直呆在母校,直至两三年前先后从教授岗位上退休。我被学校返聘继续担任部分教学和管理工作,另外兼任华中师范大学特聘教授、中共湖北省委讲师团特聘教授、武汉学院专职教师,并兼任一些学术社团的工作,总体来说,目前感觉生活还算充实。

东湖春游 师生合影 1979年

东湖春游 吕建桥 顾世红 邓伟民 黄兆华 夏劲 陈诤直

东湖春游 团员合影 1979年

东湖春游 高建明 夏劲 1979年

左起:雷汉章 夏劲 李怀忠 高建明 李建生

教学大楼前合影1980年初

海船塘沽赴大连:高建明 李建生 黄邵邦

徐玉明 韦翰飞 雷汉章 夏劲 1981年

海船塘沽赴大连:前排 夏劲 高建明 雷汉章

后排 李建生 李怀忠 1981年

北京景山 1981年7月

大连 1981年7月

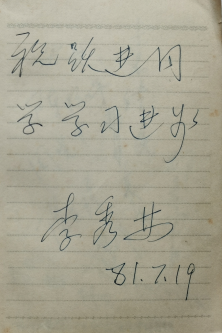

李秀林题字勉励夏劲

自然辩证法专业毕业纪念照 师生合影

前排左起:韦翰飞 黎德扬 黄邵邦 肖玉洁

后排左起:高建明 李怀忠 李建生 雷汉章 夏劲

主办:武汉理工大学党委宣传部

主办:武汉理工大学党委宣传部