【理工文化】武汉水运工程学院基础部师资班同学回忆文章集

【编者按】1977年,100余(108)名校友们作为恢复高考的首批学子,从祖国的四面八方走进武汉水运工程学院(武汉理工大学的前身之一)的校门,成为学院基础部迎来的第一届大学生,也成为了高校基础课教师的重要后备力量。2021年,毕业四十年之际,这批分散在世界各地的校友们怀着对教育事业的热忱、对母校的深情和对同窗的牵挂,筹办武汉水运工程学院基础部77级同学 “重走水运路” 活动,撰写水运基础部77级史实和77级同学回忆文章集,一份份当年的物件、一篇篇回忆录和专门为此次活动创作的主题曲,无不再现77级校友们服从国家需要,勇于担当,孜孜以求、努力奋斗的激情燃烧的岁月,这也是值得我们代代相传的理工精神。

(以下文章为作者回忆,不代表本网观点)

毕业40年,蓦然回首,才发现时间过得真快,才发现我们当年的同学有许多正在奔向70岁甚至奔向80岁,才发现一些当年和我们朝夕相处的同学已经永远离开了我们。不管我们是否愿意承认,一个客观的事实是,我们都在变老,随时有可能随风飘去。

人老了都希望给自己、给后人留下一点念想,把自己的想法和最美好的东西记录下来。不像名人那样,我们沒有那么多成就可以写成一本书,也沒有人愿意帮助我们写回忆录,只有靠自己。然而,我们既没有作家的才华,又没有精力和时间去写一本书,所以,我们都拿起笔,在互联网上聚在一起,把我们在武汉水运工程学院(后简称水运)的经历和故事记录下来,融合在一起,就是我们这个群体的一本书。

在水运上学的那些事儿

符力平 7703班

一、考入武汉水运工程学院

1977年是我下乡当知青的第三个年头,这一年伴随着“四人帮”的倒台,国家正处在百废待兴的起步阶段,各行各业都在逐步恢复遭“文革”破坏的原有秩序,恢复高考招生制度就是其中之一。我得知恢复高考的消息,心里一阵欣喜,因为这对我们知青来讲,无疑是大好消息。可是面对复习备考,却又感到一丝无奈,因为大队书记明确放出话来:参加考试可以,但不能耽搁队里的出工!那个时候,大队书记是最具权威的,谁都不敢得罪他,遇见他时我们心里都很紧张害怕。记得有一天大清早,我们几个知青坐在谷场上看书复习,正好就被大队书记撞见,然后就是一顿教育,最后撂下一句狠话:你们考取了是你们的本事,考不起的话再別想回城了,就在这里好好接受再教育吧。顿时我们只好怏怏散去,各自拿起农具去出工。

我最终能够考上大学,应该说靠的是一点点运气。按照农村人说法,地里的活干多了,身上会沾上毒气长疖子。正好那段时间,我左手背靠近虎口的地方长了一个疔,红红的小疔不大,可周围都因它肿了起来,没过几天就一直肿到胳膊上去了,连手掌心也开始发乌,肿胀的胳膊不仅痛,而且晚上睡觉都不能翻身。我试着去跟大队领导请假,说要回家治疗,看到我手臂肿胀成那个样子,他们也就只好答应了。不幸之中,我因此额外得到了20多天宝贵的复习时间。

在我进入武汉水运工程学院之前,中间还经历过一段小插曲。77年年底高考结束之后,正好又迎来一年一度的征兵季,一心想回城的我,也不想放过这次机会,于是就报了名想参军。说实话,当兵也一直是我的梦想,自己从小在部队长大,心里充滿军人荣誉感。最终,我们知青点共有5人通过体检政审获得应征,我也在其中。老话说,运气来了挡不住,此时好运继续眷顾我,不久,我又接到通知作进一步体检,结果我被应征为海军特潜兵(上核潜艇的)。1978年春节之后,征兵的人来到我家,一方面了解我的家庭情况,另一方面也告知我父母,说要我做好准备,先去青岛潜艇学校学习两年,然后再上潜艇。正当我在知青点等着接兵的来把我带走,沒想到,我的大学录取通知书也来了。这下可把我给难住了,是去当兵还是去上大学?不知所措的我拿着通知书跑回家,去跟父母商量,看看怎么办。平时不太管我的父亲也拿不定主意,难得地跑出去打听情況,恰好省军区他一个战友的小孩正在核潜艇上服役,说是特潜兵很辛苦,有时在海底下一待就是一两个月,终日不见阳光,也吃不上新鲜蔬菜,需要身体特别好才行。考虑到我身体比较单薄,怕我吃不了这个苦,也正好当时中央还有一个专门文件,说是“当兵服从上大学”,于是,父亲决定让我去读书。他对我说:一个是造船,一个是驾船,你还是去造船吧。就这样,我揣着大学通知书,来到了武汉水运工程学院造船系。

回想当年的经历,我觉得应该感谢的并不是什么好运气,而应感谢自己赶上了改革开放的好时机。试想,如果当时没有那条“当兵服从上大学”的政策,我能上大学吗?

图1武汉水运工程学院的教学主楼

二、转入数理班

开学前,在没有父母关照的情况下,我自己一个人把上学需带的行李办了托运。跟现在的情形大不相同,那时要带的东西特别多,什么水桶、脸盆、箱子、被子等都是要带上的。记得我借了一辆板车,把所有这些东西从家里拖到火车站。到了武汉水运工程学院,接待我的是造船系一位中年老师,他个子不高,非常和蔼,问长问短。我当时身上仅着一件旧军装,没穿棉袄,他非常关切地对我说:多穿点,别着凉了。对于我这样一个初次出远门的外地人来讲,感觉特别温馨。

來到寝室,连我一起当时还只到了3个人,一个是来自云南的冯锦璋,另一个则来自江苏,他的名字现在记不起来了。冯锦璋之所以还记得,是因为在我离开造船系之后,我们还经常来往,而且,他的学习也是出了名的好。他跟我年龄差不多,个头也差不多,他父母原籍是上海,支边去的云南,他在云南长大。说起文化知识,我们这个年龄的人最慘了,刚读完小学一年级,文化大革命就开始了,先是打到邓拓、吴晗、廖沫沙“三家村”,之后各种运动连绵不断,学校几乎没有任何正常教学秩序,学生根本不读书,期间还要学工学农,再加上读书无用论的影响,大家真正学到的知识少之又少。就是在这样一个先天不足的基础上,冯锦璋经过自己顽强刻苦的学习,先后获得学校举办的英语和高等数学竞赛的名次奖(我们班只有汪明一人获得英语名次奖,高等数学一等奖为78级机零班的徐邦伟获得),这些成绩的取得,全得益于他的刻苦学习。据说大学4年,他只有一个假期回过上海老家,其余的寒暑假全都是在学校度过的。平时,他的学习抓得非常紧,天没亮就起来跑步,洗漱之后就将全天要学的资料带齐,装入一个大书包,拿上饭碗就出寝室了,然后要一直等到下晚自习,他才会回寝室,白天大部分时间他都是在教室或图书馆里度过。由于我们跟造船系住在一座楼的同一层,每次我早上起来跑步,原以为自己起得早,可我每次出门总会碰到已跑完步的冯锦璋回寝室。象他这样紧张的日程安排,坚持一两个月还行,时间长了真会让人受不了,早起晚睡,白天肯定会犯困,身体肯定扛不住,反正我是坚持不下來的。可是冯锦璋却能坚持下来,而且一年四季都是如此,雷打不动。他这样赌命拼搏、刻苦学习,没有坚强的毅力和意志是做不到的。但是,我知道他也有难熬的时候,据他同班同学说,他也会犯困,有次下午政治学习,他和同学一起在寢室里开会,会议开着开着,忽听“砰”的一声响,冯锦璋的头猛地砸在桌子上,就这样睡着了⋯⋯。而当会议一结束,他立马就醒过来,背起书包又去教室了。我也亲眼见过冯锦璋犯困,那是我们开工程数学课那年,他到我们班上来听课,他当时坐在我前面,后來一定是瞌睡来了,我看到他使劲用牙咬自己的手,好让自己不睡过去,手被咬出深深的牙印,我看了真心痛。总之,象冯锦璋这样刻苦读书的拼命三郎,我至今沒见过第二人。毕业那年,他好像就考上了七零二所的研究生。

在造船系没待上几天,跟我同一个系的唐渝林跑来找我,问我想不想去数理班。说实话,当时我对造船并没有什么感觉,而是觉得学数学和物理好像更有意思一些。高考时,湖南语文的作文题是《心里有话跟党说》,当时我写的作文大意就是:我想上大学,我要学物理,要为国家做贡献。也不知当时是从哪里来的这种想法,好象还特别具体写道,我要学好原子物理,将来可以将原子组合起来,实现人造粮食,这样人们就不用下田种地了,要多少粮食就人造多少粮食,彻底解决人们吃饭问题。可见,我对物理的兴趣很早就有了,现在考上了大学,学校虽然沒有物理系,但是有机会专门学习数学和物理,岂不是大好的事吗!我当时并没细想,就毫不犹豫地对唐渝林说:我愿意。然后,他说会跟系里老师说一下,但还要查一下我的高考成绩,看看是否合格。没几天消息就出来了,我和唐渝林一同进了数理班。之后因对物理更感兴趣,又到了物理班,唐渝林则去了力学班。

转到数理班后,和我同寝室的室友換成了郑辉杰、余泽昌等几个人。郑辉杰来自广东,个子不高,当时只有十五岁,大家都称他“小广东”,那一年他家三兄弟同时考上大学。虽然小广东年龄小,但比较爱打扮,每天早上洗漱完之后,都要把额头前的刘海竖直向上梳起,凸显青春,加上一对炯炯有神的眼睛,显得特別机灵活泼。余泽昌则来自福建,温文尔雅,我跟他学的第一句闵南话就是“吃饭”,发音是:dia(三声) po(四声)。后来他们两个都去了数学班。

三、我的物理启蒙老师

入学大概一两个月之后,我的专业才正式定下来,确定为物理师资班。之前基础部组织我们学生开了一个征求意见会,会上基础部领导向我们介绍了各个专业的教师情况,我看到物理专业有宋伯廉教授,且自己又喜爱物理,便毫不犹豫地选择了物理班。

宋伯廉老师可以说是我们物理班的始创者、设计师和学业导师,从开始筹划物理班,到决定招生人数,再到安排整个4年的教学计划,无一不是宋老师亲手操办。他是基础部少有的几位教授之一,当时的教授非常稀少,因为“文革”以來就没有评过职称,宋老师这样的教授还是在“文革”之前评上的。事实上,我曾在学校图书馆查过刚解放不久那段时间的《物理学报》,就看到上面有宋伯廉教授时任湖北省物理学会秘书长的记载。我校在湖北省众多高校中能占有这样一席之地,实属不易,也多亏有了宋教授。

图2 2018年1月17日宋老师102岁

宋老师不仅是我们物理班的设计师和学业导师,他还身体力行亲自为我们开课,普通物理学中的前两门课“力学”和“热学”就是宋老师教的,所用教材见图3。刚进物理班时,我的物理基础几乎是零,高考那阵子要不是自己看书复习,搞懂了能量守恒定律,估计物理也得不了几分。所以,宋老师的课对我来说都是全新的,回想起来,不得不说宋老师就是我的物理启蒙老师!

图3 当时的“力学”和“热学”教材

宋老师给我们上课那阵已年逾六十,但精神矍铄,十分认真,他带着一副特殊的眼镜,镜片大部分是平光的,但在镜片下方磨有老花的度数,这样,在他看我们和看教案时都不用摘眼镜。宋老师讲课非常细致,细致到几近老人唠叨的程度,但对我这种基础差的学生来讲,却感觉非常好。例如,在求一个质点在某刻的速度时,一种低级错误就是把那一刻的时间代入运动方程,再求时间的导数,这就必然导致速度为零。当然,我们大多数人是不会犯这种错误的,但宋老师还是会给我们作交代,要我们避免犯这样的错误。此外,宋老师讲课非常注重物理直观,任何物理上的概念,他都会用现实生活中的例子來加以说明。例如,讲到惯性时,他会拿功夫的例子来说事:即当一个人睡在一块大石板下面时,无论你使多大力气,用大锤去击打石板,石板下的人都不会有事(好像听顾思洪讲过,宋老师曾亲自表演过此功夫)。又如,在讲液体一章时,他对液体表面现象的描述,还有他用分子论的观点去解释像液面弯曲以及毛细现象等,其讲解之详细,都给我留下了深刻的印象,也让我第一次感受到物理学的真正意义与魅力。宋老师还是一位极其负责任的老师,那么大年纪了,他仍然按照当时的教学规程,按时跑到我们宿舍答疑室为我们答疑。也许我是找宋老师答疑次数最多的学生,至今我还保留有宋老师给我答疑时的草稿笔迹,可惜我一下子找不到原件,不能在这里展示。

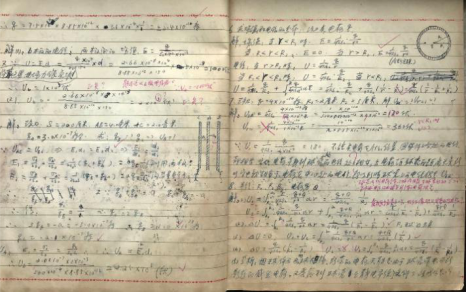

普通物理课的第三门是电磁学。教我们的是丁永旺老师,丁老师高子比较高,当年40多岁,戴一副茶色眼镜,使他的眼睛显得特別深邃。他早年毕业于北京大学,是恢复高考之后调入我们学校的,他一家人还曾在学生宿舍住过一阵子。丁老师对待教学也是极其认真,在给我们开课前,他准备了一个学期,除写好教案外,还把教材里的习题全都做了,所用教材见图4,该课程我们学了一个半学期。

图4 电磁学课程的教材(北大赵凯华等著)

丁老师上课的特点是其板书极为规范,内容基本是按照书本进行,讲解非常清楚,一堂课下来再自己看看书,基本上就可以完成作业。丁老师还有一个特点,就是要求作业必须按时交,他也做到了按时批改,在交本次作业的同时,他一定会把批改好了的上一次作业发给大家。在我学过的所有课程里,可能“电磁学”这门课的作业是完成得最好的,至今我还保留着当时的作业本,见图5。还有一件事也让我至今留有印象,一般人讲课时免不了要被粉笔灰刺激到喉咙,引起咳痰,但每当丁老师遇到这种情况时,他都会掏出手绢来(当时还不习惯用纸巾),捂在自己嘴巴上,再将痰吐到手绢里,然后一起揣进裤兜。我当时看了心里觉得很不舒服,认为脏,但后来仔细一想,就觉得丁老师做得对,他以言传身教的方式,为我们树立了爱护公共卫生的榜样。

图5 电磁学的作业,有丁老师的批改

四、与数学的不解之缘

可能是宋老师制定物理班教学计划时,强调要有扎实的理论基础,所以我们的“高等数学”课改成了“数学分析”,与数学力学班一起上(当然也不排除是出于节省教师的可能)。

给我们开“数学分析”的是朱樵老师,第一堂课我直到现在都记忆犹新。他开口第一句话就是:“我原来是驾船的,数学是自学的……”朱老师是上海人,讲的普通话带着江浙味,但语速很慢,能听得很清楚。他当时年约50岁左右,个头中等偏上,但头特别大,一双机敏的大眼睛与他那微胖而略显迟钝的身体形成较大反差。由于我们是“文革”后第一批大学生,数学水平参差不齐,所以数学分析一开始是从初等数学讲起,如因式分解等,那时对朱老师的讲课并没有什么特别的感觉,但等到进入到集合、实数理论之后,大家就顿时感到了压力,等到后面使用ε-δ语言时,有人就坐不住了,大喊太难了,太难了。确实该课程的起点比较高(现在回过头来看,朱老师的讲法确实是现代讲法,值得推崇),对当时我们的水平来讲,确实难度不小。虽然当时指定的教材是吉林大学江泽坚编写的《数学分析》,但朱老师压根儿就没按那本书讲,而是从最一般的集合讲起,内容自成一体。所以,我们用的实际上是朱老师自编的教材。那时候还没有个人电脑,所以,每当朱老师写完一章或一节时,就会请人用蜡纸刻写好,然后再去油印、装订成册,一本一本发给我们,到最后,我们的教材就由这些油印小册子合订而成的。

朱老师上课的最大特点就是从不带讲稿,哪怕是再复杂的数学式子,再长再难的证明,他都是一字不落地现场推导,现场写证明。他教的其他课程,如数学物理方程、实变函数与泛函分析,也都是如此。例如,上数学物理方程课讲到Sturm-Liouville问题时,会出现一些特殊函数,像Bessel函数、Legendre函数等,这些函数都是由一些特殊的多项式构成,且这些函数的不同阶次之间还有一些关系式。所有这些内容,朱老师都是在黑板上一步一步地演算出来,逐一加以证明,从不需要带讲稿。如果说上课不带讲稿可以靠背下来做得到的话,那么对学生提出的各种问题都能快速做出正确回答,则是需要真功夫的。事实上,朱老师推演和讲解完之后,会让同学们就其中的各个步骤提问,有时学生提问的话语还未落下,朱老师就开始回答了,他知道你的问题是什么,反应速度之快让我们瞠目结舌。平时,学生也会向他请教各种不会做的题目,如数学分析里的题,朱老师都能马上一一解答。充分体现了朱老师对这些课程内容驾轻就熟,也让我们感受到了朱老师深厚的数学功底和对教学游刃有余的把握,这是大多数同学对朱老师深怀敬意的原因。

跟大多数同学一样,我也被朱老师讲课的精湛技艺和缜密的逻辑论证所震惊,而这种深度震撼更加激发出我对数学的好奇,虽然我的基础也不好,听起课来也有难度,对数学的兴趣却越来越大。当然,对数学的这种偏好还有另外一个原因,就是我发现,数学其实是描述物理学理论的语言,脱离了数学这种语言,很多物理学的“事”就没法讲清,也没法学到手。为此,除了物理班必修的数学课外,我还跟着数学班一起,先后学习了微分几何和实变函数论与泛函分析(上)两门课程,其所用教材见图6。

图6 自己选学的两门数学课教材

在跟朱老师上课的过程中,我对朱老师也有了更多一点的了解。朱老师是在上海读的中学,那时他就对数学非常感兴趣,他的老师中有像余元庆这样的一批数学名师,后来考入大连海运学院,学习雷达,再后来自己又转学数学。朱老师与上海复旦大学的夏道行关系很好,很早就有数学方面的学术交往。20世纪60年代,夏道行组织翻译了前苏联著名数学家盖尔芳特(第一届数学沃尔夫奖得主)《广义函数》一书,该书一共有四卷,一卷和四卷很快就翻译完毕并出版。不久“文革”开始,剩下两卷的翻译就此搁浅,一直到恢复高考后,才又重新启动翻译事宜。由于他俩的特殊关系,夏道行遂将第二卷的翻译任务交给了朱樵老师,因此,朱老师在给我们上课的同时,还肩负着此书的翻译工作。最终,该套书直到1985年才告出齐,见图7。

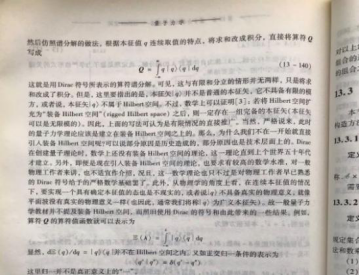

图7《广义函数》一书

30多年之后的2017年,我撰写出版了一本《量子力学》,其中就离不开《广义函数》这套书对我的帮助。我在书中谈到量子力学的数学基础问题,引用了《广义函数》中一个定理,即所谓的装备希尔伯特空间(rigged-Hilbert space)上的一个结论,一般教材很少就这一问题进行讨论,见图8。现在回想起来,若不是上过朱老师的课,我不会知道有这套书存在,也就不会在毕业之后的几年里一直关注这套书的出版,更不会买到此书,当然就不会在我的《量子力学》一书中写上那么一段有意义的内容。感恩朱樵老师!

图8 我的《量子力学》一书

在跟数学班一起学习的过程中,我与梅顺治交流比较多,也常听他谈数学。比如,在学实变函数论的时候,他就对我介绍,如何将从实数引入的测度推广到一般集合上去,并还给我推荐了Halmos的《Measure Theory》一书,说关于测度理论,该书是写得最好的。我认为他对测度理论是有心得的,毕业后他从事概率理论方面的研究,自然也是得益于他在测度理论方面的优势。我结婚的时候,他还给我寄来了贺信,见图9。但遗憾的是,我不知道他是什么时候结婚的,未能送上我的祝福,至今深感遗憾,以后见了面,一定要向他道个歉。

图9 数学班的梅顺治同学以及他给我的新婚志喜

在与梅顺治交往中,我还有幸与数学教研室的习传裕老教授有过几次接触。他是从印度留学回国的,也是基础课部为数不多的几位教授之一。可能是受到“文革”的冲击,或者是年纪较大的原因,习老师一直没有出来上课,因此大多数同学都不太知道他。不晓得梅顺治是从哪里打听到的消息,知道他的住处,并先后几次邀我一起去他家。习老师住在家属区内的一栋教授楼,整栋楼就他一个人住,老伴已过世,唯一的女儿已在成家后搬出,只是每个星期过来看他一下,给他买些食物。记得第一次去他家是个晚上,他见我们来了非常热情,虽然老教授人比较瘦小,但精神状态极佳。他把我们迎进书房,书房里有一面墙被做成了书柜,上面全摆满了书,而且绝大多数是外文书。书柜跟前摆放着一张书桌,他就坐在书柜与书桌之间,书柜对面则是一张长沙发,我和梅顺治就坐在那张沙发上。我从谈话中了解到,老教授主攻微分几何,时下正在研究广义相对论,桌子上有一本厚厚的英文书,估计是Misner, Thorne 和Wheeler合著的那本《Gravitation》。他还给我们推荐了由Thirring著的新书《A Course in Mathematical Physics》的第1卷(1978年)。老教授非常健谈,而且兴致勃勃,整个谈话过程基本上就是他一个人在讲。另外,我也了解到,老教授的生活非常简朴,平时一个人,基本上就靠吃几个馒头过日子。从他那里,我进一步了解到微分几何在物理学中的应用。

图10 与老教授相似的书房

在多年学习数学过程中,我逐渐明白了其价值,也更加清楚认识到应该如何从物理学角度看待数学。实际上,学物理并不需要那么多数学知识,而且,不同专业对数学的要求也不一样,不需要一股脑学很多数学知识。从最一般角度讲,我认为学物理的(学其他专业的基本上也是一样)无外乎需要从以下两个方面来掌握数学:一是学好如何求“变化率”;二是学好如何求“和”(正好对应初等数学的微分和积分)。因为“变化率”与物质的运动规律相关;而求“和”则与测量有关。当然这里的求变化率和求和可以是在不同场合中进行,例如,在时空流形上来做这两件事。

五、难忘同学情

经过差不多两个月又是转系又是选专业的周折,我的寝室也是换了一处又一处,最终,寢室定在了学生宿舍3号楼,位于该栋三楼南边且靠近楼梯口,位置非常好。我和室友一共六人,他们分别是:汪明、仲炽维、姚家璋、汪家喜、吕建桥和我。前四位都是66、67届高中生,是老大哥,吕建桥和我则是75届高中生,属于小一辈。此外,我和姚家璋来自外地,其余的都家住武汉。我在这个寝室一直住到毕业,度过了人生最重要的一段时光,期间有不少值得回忆的事情:

先说说汪明。他祖籍浙江,但母亲是湖南人,所以他常跟我开玩笑说,我们是半个老乡。其父母都是知识分子,属于书香门第。他母亲的舅舅就是当年大名鼎鼎的李振翩教授——著名的美籍华人,从事医学研究,曾任第一届华人协会会长,是中美建交后最早访问我国的美籍华人之一,多次受到国家领导人(包括毛主席)的接见。在我还没上大学之前,就好几次在人民日报上见过此类报道。汪明小时候是在东北沈阳金属研究所度过的,认识我国著名金属物理学家葛庭燧,长大后随父母搬至武汉。成长在这样的家庭环境里,所以,他的学习特别好,自己也很发奋,66年高中毕业那年,报考清华的志愿都填好了,要不是“文革”骤起,他应该是清华的学子。

我与汪明住在一起,学习上自然得到他不少帮助,尤其是在外语学习方面。我中学学的俄语,没什么英语基础,而汪明的英语超级厉害,进校后经考察,两年的英语课都获免修(让我们羡慕死了)。他在英语学习上给我不少指教,首先教我音标,然后要我学英语九百句,之后又把他中学用过的英语课本拿来给我,最后,还帮我买来北外以前的教科书——许国璋的《英语》,见图11。他还给我布置英语作业,帮我批改,对我要求很严格。比如,翻查英语词典时,要求我必须三步就得查到要找的那个字。正是在他的指教和帮助下,我的英语水平逐渐提高,后来从英语慢班跳到了快班。毕业时,我的英语水平已达到能够考研究生的水平(毕业那年,我参加了中科院理论物理研究所的研究生考试,英语过了关,但专业考得较差,落榜了)。回想起来,一句话,谢谢汪明大哥!

图11 汪明给我买的许国璋《英语》教材

对我学习帮助很大的还有仲炽维大哥,他的动手能力极强,在进入大学之前,他就自己动手安装了一台电视机(那时电视机刚出来,是黑白那种,还不普及,甚至连买台电视机都是种奢望。第一个暑假返校时,我还是通过父亲的关系给汪明带了一台电视机,因为他在武汉很难买到),可见他的电子技术水平非同一般。大二时,我们开设了一门电子技术课,为期一年,他获免修(又让我们羡慕死了)。第一个学期我还去听听课,到了第二个学期就觉得课程内容这也近似,那也近似,兴趣不大,加上那时想去听数学课,于是就没去上课,剩下的内容基本上是仲炽维大哥给我开小灶补上的。特别是考试复习那会儿,都是他给我划重点,讲要点,使我的考试得以顺利通过。

仲炽维还是一个細心能干的人,用现在的话讲,是个模范丈夫。他女儿78年出生,那会我们刚入学不久,课程压力比较大,特别是数学课。但为了照顾襁褓中的女儿,他不辞辛劳地天天奔波于学校和在青山的家之间。现在想起来,他们那一代人为了读书,真是不容易。仲炽维中学也是学的俄语,因此,英语对他来说也是个头疼科目。但他学习非常认真。为了更好地看到中英文对照,他利用自己的一双巧手,把整篇课文的中文翻译写在那篇课文所在的书眉上,字体之小、之漂亮让人赞叹不已。据说他在家里什么活都干,而且也干得非常好。我那些朱樵老师的数学册子就是他帮我装订的,见图12。

图12 仲炽维用线装订的教材

睡在我下铺的是汪家喜,他在读大学前已是武钢设计院的职工了,但父母家在农村,他在农村长大,从小吃过不少苦,他能从农村进到城市很不容易。他的武汉口音不是那么纯正,能听得出不是武汉本地人。正因为是从农村走出来的,他为人干脆,一是一,二是二,从不拐弯抹角,同时,也很好强,从不服输。记得有一阵子,作为一项娱乐消遣活动,同学中间时兴“拱猪”。在我看来,他的“拱猪”水平应该是最高的,但是,那时谁也不服谁,他也坚持必须要分出个子丑寅卯來。但是,要怎样才能确定一个人水平高低呢?这事难不倒我们,汪明拿出笔和纸来,一通排列组合计算,得出谁和谁配对,得打多少轮,谁又和谁该打多少轮。总之,最后要确定每个人的名次,差不多要打一百多把。定好比赛程序后,每个人都跃跃欲试,焦急地等待着上场一搏。晚上熄灯了还在继续打,头一个晚上没打完,第二天晚上又接着打,没有上场的也趴在床上观战。不知是比到第二天,还是第三天,此事就被查房的老师发现了,结果我们寝室受到全系点名批评。不仅如此,仲炽维还代表我们寝室在全系学生大会上作了检讨,此事后來就不了了之了。

在生活上,汪家喜对我也有不少照顾。他多次邀我去他单位玩。印象最深的一次是去他单位看电影,放映的是世界名著 《巴黎圣母院》。那天晚上还是在他宿舍过的夜,记得满脑子都被影片里一些稀奇古怪的东西所萦绕,那么高的教堂人是怎么上去的?有的人那么美的,怎么有的人又那么丑?翻来覆去,弄得我好晚才睡着。汪家喜对我的关心很实在,他曾信誓旦旦对我说过,如果我留在武汉,他一定要给我介绍一个美女护士,因为他夫人就在医院工作,有这个得天独厚的条件。

姚家璋也是我们寝室里的老大哥,当时都三十好几了,却连个对象都没有。他为人老实忠厚,甚至都有点唯唯诺诺。同学、甚至系里的老师要给他介绍对象,他都婉言谢绝。他家也不在武汉,到了周末,寝室里就剩下我们两人。我们经常一起看电影或聊天,但他很少聊他的过去和他的家庭。有好几次我问他为什么不找对象,他都不说,我甚至曾冒昧地问他,是不是以前谈恋爱受过打击,就再也不谈了?他也不置可否。看得出,他以前吃过不少苦。下图13分别是姚家璋的照片,以及姚家璋、仲炽维和我在教学大楼前的合影。

图13 姚家璋及合照

寝室里唯一与我年龄相仿的就是吕建桥,他家住武汉水校,本地人。同学里面,要数他长得最帅,中等偏上的个子,瘦瘦的身材,走起路来风火一般。他游泳游得一级棒,又打得一手好篮球,我自认篮球水平还可以,曾在中学进过校篮球队,但单挑不过他。也许是代沟原因吧,在寝室里我们俩常会因不明世故而被四位大哥取笑。比如,汪明就笑话我语文水平太差,把“不敢苟同”理解成“不敢狗同”,还以为是骂人的话。当然,吕建桥平时话多,所以,他被取笑的次数要比我多。有一次学校组织看电影《冰山上的来客》,其实是一部老片子。当影片里女主角古兰丹姆被解放军从土匪手中解救出来时,跟解放军同来的未婚夫阿米尔既惊喜又手足无措,这时一个解放军战士喊道:“上!阿米尔!”一时间感动无数观众。因古兰丹姆嘴上角有颗痣,跟我们班女同学徐晓英极像,吕建桥没有女朋友,大家开玩笑想撮合他俩,于是就叫他阿米尔,并在遇到某种场合时,都会不失时机地叫道:“上!阿米尔!”他这个绰号一直在同学中流传至今。

再说一下我自己。我在部队大院长大,平时与社会接触少,思想比较单纯,还算比较随和,与谁都合得来。大学头一两年过得还充实,但进到大学三年级时,自己心理遭过一次重创,脾气变得怪僻,与吕建桥,甚至与汪明都闹过别扭。我一度搬出寝室,独自一人住到四楼答疑室里,只想一个人靜靜呆着。那时,我没告诉过任何人,也没人知道是怎么回事。其实那是我第一次失恋,经历了有生以來最大的痛苦,就像得了一场大病似的,甚至觉得生无可恋,连轻生的念头都有了。当时,已确定恋爱关系半年的对象,提出和我分手,如果与对方认识时间不长,可能我还不会有那么大反应,但她却是同我一起下乡的知青,一起劳动生活了3年,彼此都非常熟悉和了解。她1.68米的个子,非常漂亮,父母北方人,是南下过来的。由于我们下放在一起,彼此之间很有好感,我考上大学后,她才回城工作,每次寒暑假我回到家里,她都会来看我,我没事也常去她家,相互无话不谈,关系非常融洽。大学两年半后,正值暑假期,我鼓足了勇气,向她表白,她也欣然答应了。可是,还没等上一个学期,她就提出来要分手,我写信问是什么原因,她也不回信。至今我也不清楚究竟发生了什么,猜想可能是她父母的原因吧。经过大半年时间之后,我才从失恋痛苦中走出來,到大四时才基本恢复正常。我很庆幸最终战胜了自己,在最困难的时候挺了过来。

六、其他部分同学掠影

四位老大哥,左起:李建生、李怀忠、黄兆华、汪明

与同学加老乡江爱国

与同学顾思洪

与同学陈诤直

与同学吴雄

三人行

毕业时分

2016年,部分同学在武汉聚会,前排左起:高建明、尹兰、赵昭君、夏进。后排左起:汪家喜、符力平、韩庆奎、顾志毅、陈诤直、雷汉章、黄兆华

主办:武汉理工大学党委宣传部

主办:武汉理工大学党委宣传部