我校周静教授团队在零维忆阻器及神经形态计算研究领域取得系列进展

发布:2025-08-29 17:25 来源:材料学院

新闻网讯 近日,我校材料学院周静教授团队在基于忆阻器的类脑计算领域取得重要进展,相关成果相继发表在《Science China Materials》和《Advanced Materials》等期刊上。研究团队围绕材料筛选、器件结构设计、载流子输运调控及类脑功能实现等方面开展了系统深入的探索,不仅为忆阻器在神经形态计算中的应用开辟了新的技术路径,也为新型智能计算体系的发展提供了重要支撑。

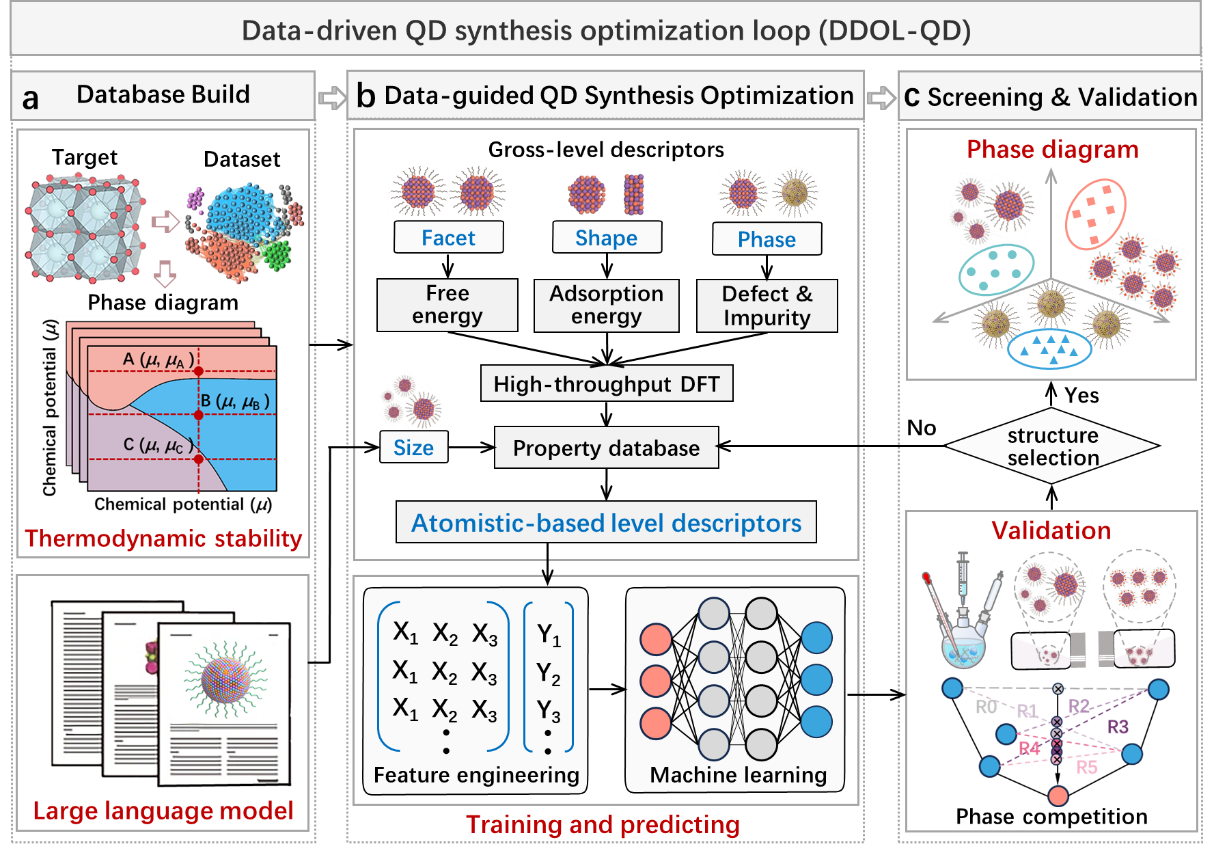

机器学习与高通量计算辅助的量子点精确合成

量子点基忆阻器凭借其对电突触行为的原子级精准调控能力,在高精度、高能效的神经形态计算领域展现出广阔的应用前景。然而,其固有的结构随机性导致阻变行为的不稳定,限制了器件的可靠性和实用性。为此,研究团队提出了一种数据驱动的量子点合成优化策略,基于高通量第一性原理计算(High-throughput DFT)与机器学习(ML)方法的深度融合,构建了忆阻器跨尺度材料筛选与性能预测平台(Data-driven QD synthesis optimization loop,DDOL-QD),实现了量子点从原子结构到宏观电突触行为的多维映射与可控合成。通过精确调控量子点的相结构、粒径分布和晶面择优取向,有效抑制了结构无序现象,使所构建的忆阻器开关电压降低57%,开/关比提升两个数量级;在类脑计算中,其动态学习范围和计算精度分别提升477%和27.8%,图像识别准确率提升至92.23%。该研究为量子点基忆阻器的理性设计提供了可扩展的数据驱动路径,并为构建高可靠性神经形态计算系统奠定了坚实基础。相关研究成果以“Machine learning and high-throughput computation-assisted precise synthesis of quantum dots for reliable neuromorphic computing”为题,发表在国际期刊《Science China Materials》上,材料学院周静教授与陈文教授为论文的共同通讯作者,博士研究生王志青与中国地质大学(武汉)陈克强教授为本文共同第一作者。

图1 忆阻器跨尺度材料筛选与性能预测平台工作流程

长程有序超晶格与强量子耦合赋能高可靠的神经形态计算

在上述工作的基础上,研究团队进一步提出构建长程有序量子点超晶格以实现忆阻器中稳定的载流子输运,并在忆阻器性能与可靠性方面取得了新突破。依托自主开发的DDOL-QD优化平台,团队建立了量子点合成的“原位双配体钝化策略”,使量子点能够自组装成长程有序超晶格,完成了量子点从原子结构到宏观器件能量与位置无序的一步最小化。该策略不仅实现了量子点晶格取向与电子波函数的有效对齐,还显著增强了界面接触,并将量子点间距缩短了56%(< 0.92 nm)。由此引发的强量子耦合效应进一步促进了超晶格能量均一化与电子波函数离域,使载流子迁移率提升4.4倍(达9.71 cm² V⁻¹ s⁻¹),并实现了高度稳定的载流子输运。器件在百万次快速读写循环中性能波动低于0.1%,不仅展现出卓越的可靠性,还在忆阻器多项性能指标上实现突破:具备优异的线性增强/抑制特性(vp= 2.03,vd= 2.33),动态电导范围高达约264,图像识别精度达到93.31%,相比无序结构提升了约20%。相关研究成果以“Long-range order and strong quantum coupling enabled stable carrier transport for reliable neuromorphic computing”为题,发表在材料科学领域极具影响力的顶尖期刊《Advanced Materials》上,材料学院周静教授,张鹏超教授与陈文教授为论文的共同通讯作者,博士研究生王志青为第一作者。

图2 长程有序量子点超晶格驱动新一代高性能神经形态计算器件

文章链接:

https://www.sciengine.com/SCMs/doi/10.1007/s40843-025-3507-9

https://advanced.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.202509083

文:王志青;编辑:曹明;审核:沈杰

主办:武汉理工大学党委宣传部

主办:武汉理工大学党委宣传部