【卓越本科教育】让每个学生更卓越 — 学校本科教育教学侧记

发布:2023-12-04 17:53 来源:党委宣传部、本科生院

百廿余年,积厚流芳。学校坚持把本科教育放在人才培养核心地位,以教育数字化为引擎,实施新标准、新动能、新模式、新体系、新文化“五新”计划,努力打造高质量本科教育范式样本,交出了一张新时代卓越人才培养的精彩答卷。

德育为先 把牢卓越人才培养方向

围绕“培养什么人、怎样培养人、为谁培养人”这一根本问题,学校全面落实立德树人根本任务,深入推进“新时代领航计划”,将爱国情、强国志、报国行持续融入青年血脉,协同推进“思政领航、管理护航、服务助航、名师导航”四大工程,实施“学生筑梦启航、卓越远航”两大行动,把思想政治工作贯穿学生成长发展各阶段和教育教学全过程。

开学第一课

学校深入落实“时代新人铸魂工程”和“‘大思政课’建设工程”,深入推进习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神进教材、进课堂、进头脑。持续实施“党委抓课堂工程”,校党委书记、校长坚持为学生讲授开学第一堂思政课和毕业最后一堂思政课,持续推进思政课课堂教学模式改革,深化“一课一品”实践教学;选拔党政管理干部担任思政课兼职教师,走上讲台,为学生讲授思政课,教育引导广大学子将家国情怀融入个人理想追求,在担当责任和砥砺奋斗中谱写青春赞歌。

校领导参加主题班会

自2011年以来,学校实施“名师名导”班主任计划,每年包括校领导、两院院士、学科首席教授、精品课程名师等在内的“名师名导”1200余人担任本科生班主任,他们从细微处深入了解学生的思想动态与真实需求,至今已持续12年。2019年,学校党委制定《武汉理工大学加强和改进领导干部深入基层联系学生工作方案》,从校党委书记、校长到院系各级领导干部主动进课堂、进班级、进社团等,与学生交流谈心,引导和陪伴学生成长成才。

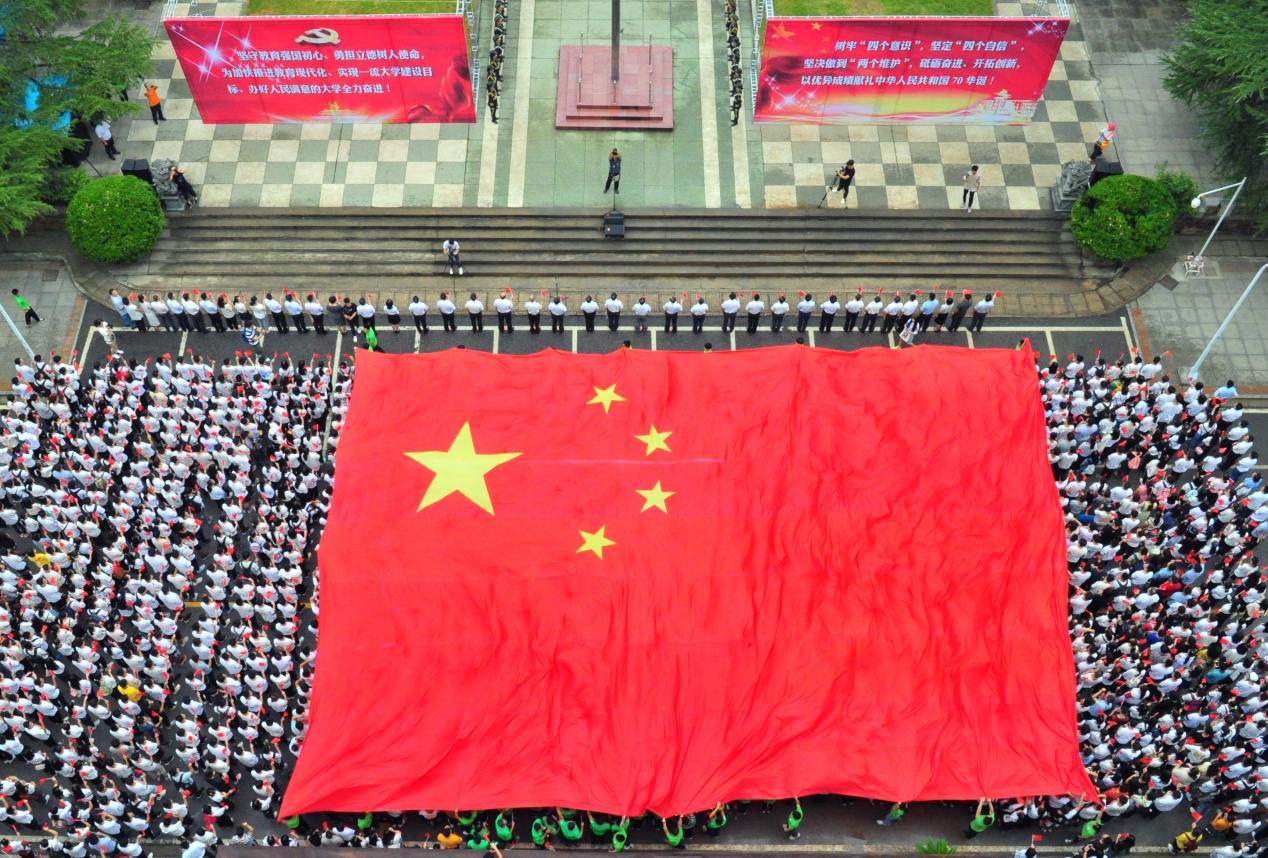

“青春告白祖国”主题升旗仪式

学校厚植爱国主义情怀,深入开展生动鲜活的教育实践活动。在庆祝中华人民共和国成立70周年之际,我校千名师生“同升国旗、共唱国歌、喜迎华诞”,共同上好爱国主义教育开学第一课。以志愿服务和社会实践涵养学子道德品格,持续开展“奉献杯”志愿服务、“三下乡”社会实践活动,组织学生到社会最需要的地方,了解社会需求,激励广大学生在基层大课堂、大熔炉、大舞台上绽放青春绚丽之花。2017年以来,学校每年组织300余支实践团队、2万余名师生奔赴全国各地,深入田间地头、工厂车间、基层一线,在社会课堂中受教育、长才干、做贡献。

学生广泛参与社会实践

近五年,学校先后培育了全国最美大学生、中国大学生年度人物、中国青年志愿者优秀个人、中国大学生自强之星等30余名获国家级荣誉的学生先进典型,“理工群星”更加璀璨。

五育并举 完善卓越人才培养体系

学校把培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人作为根本任务,着力构建“德育为先、能力为重、知识为基、全面发展”人才培养体系,持续推进“五育并举”落地生效。

学校坚持引导学生树立健康第一的理念,出台《贯彻落实<国家学生体质健康标准>实施办法》,将体育育人贯穿本科教育教学全过程,让学生在丰富多样的体育活动中享受乐趣、强健体质、健全人格、锤炼意志。

亚运冠军熊诗麒上训练课

学校每年开设体育课程1000余门次,涉及篮球、网球、足球等20多个体育项目,充分尊重学生个性发展,精心设计多元化的教学模式与环节,就地取材、因材施教,为不同体育基础的学生提供多样选择。学校设24个体育单项协会,举办“理工杯”等大型活动赛事,将体育融入校园生活的全方面,营造良好的体育文化氛围。搭建体质健康促进中心和智慧校园体育平台,通过“以测促练”方式强化学生自主锻炼意识,提升学生体质健康水平。组建篮球、足球、网球、武术4支高水平运动队和15支阳光组训练队,近三年,荣获国家级比赛金牌15枚,2022级本科生熊诗麒勇夺杭州第十九届亚运会女子跳远比赛金牌,为国争光。

“卓越之光”第二届理工故事展演会

“以美铸魂,以美启真。”美育是审美教育,也是情操教育和心灵教育。学校出台《全面加强和改进新时代美育工作实施细则》,着力构建课程普及化、活动品牌化、校园开放化、人才创新化“四位一体”的全方位美育育人长效机制,引导学生树立正确的审美观念,厚植优秀传统文化,帮助学生在成长过程中继承中华民族优秀文化基因,汲取人类文明的优秀成果,养成追求真善美的宝贵品质。

中华优秀传统文化教育成果展演

自2006年获批首个国家大学生文化素质教育基地以来,学校持续加强以美化人教育,每年开设艺术类通识选修课程近100门次,涵盖音乐、舞蹈、美术、书法、戏剧、戏曲、影视、摄影和艺术美学等学科,选课人数达10000余人次,从不同角度帮助学生了解中外优秀艺术成果,引导大学生树立正确的审美观念,提高感知美、欣赏美、理解美、表达美和创造美的能力。依托“全国普通高校中华优秀传统文化传承基地(汉剧)”等国家及省级平台,深入推进学校汉剧、太极拳、古琴、京剧、非遗传承项目等特色传统文化建设,大力开展“高雅艺术进校园”“戏曲进校园”和“《中华传统文化百部经典》校园行”等校园文化活动,持续打造“理工大舞台””理工大讲堂”等品牌活动,培育创作一批优秀原创文化作品,形成网上网下相结合的优秀传统文化传播格局,引导学生在“学”与“做”中亲身体验优秀传统文化的独特魅力。学校校史馆、艺术馆、航海博物馆、数字天象馆、科技成果展厅、未来学习中心等文化场馆,已成为在校学生提升文化素养的重要平台。

深化改革 创新卓越人才培养模式

学校围绕学生学习、成长和发展核心,遵循“让每个学生更卓越”的质保理念,实施本科教育“五大计划·八大行动”,加强机制创新,更新教育理念,转变育人方式,不断深化人才培养模式改革。

着力提高本科专业建设水平。学校立足特色和优势,对标国家一流专业建设新标准,以一流专业为核心抓手,加强新工科、新文科、战略新兴性专业建设,实现专业建设常态化检测与评估,深化专业内涵建设。学校现有73个一流本科专业建设点,其中国家级54个,省级19个,覆盖理、工、经、管、艺术、文、法等学科门类,23个专业通过工程教育专业认证,数量位居国内高校第一方阵。

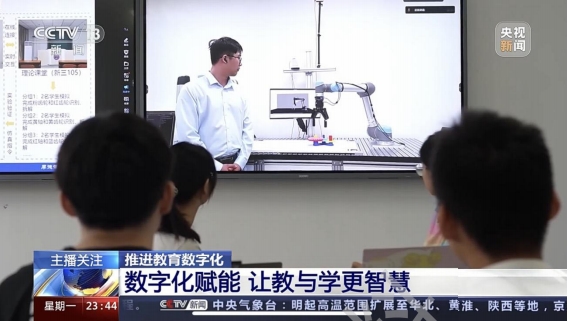

央视报道我校数字赋能课堂教学模式改革

数字驱动课堂教学变革创新。学校以教育数字化为抓手,全力推动信息技术与课堂教学深度融合,构建教育教学“双空间”。将人工智能、虚拟现实等新技术引入课堂,创设体验式、沉浸式教学情境,探索翻转式、探究式和混合式教学,实现课堂教学从单向到互动、从平面到立体、从传统到智能的变革升级;跨域连接国家智慧教育平台,汇聚丰富的校外高水平课程资源,与华中师范大学、中南财经政法大学互开课程、互聘教师、资源共享,合力打造“双空间”场域,与行业企业联合打造“无边界”课堂。建设未来学习中心、图书漫游中心,为学生们提供数字化学习新场景,初步实现“以教为主”转变为“以学为主”,着力打造“人人皆学、处处能学、时时可学”的教育新生态。

未来学习中心

图书漫游中心

智慧课堂

学校以课堂教学改革为突破口,遵循“两性一度”(高阶性、创新性、挑战度)标准,倾力打造“理工金课”。出台《课程建设方案》,构建“四懂四通四识”(懂得自我、懂得社会、懂得中国、懂得世界,古今贯通、中西贯通、文理贯通、知行贯通,渊博的学识、卓越的见识、批判的胆识和创新的意识)通识核心课程和通识自选课程体系,强化“通专结合”,加强“科教融合”“专创融合”,部署规划个性课程。出台《线上线下混合式课程建设与管理办法(试行)》,开展理工智课云平台建设,整合中国大学MOOC、华中师范大学小雅平台等教学平台资源,全覆盖、全过程采集教学过程数据和学习使用数据。目前“材料概论”等61门课程获批国家一流课程,“人文物理”等107门课程获批省级一流课程,92门课程上线国家智慧教育公共服务平台,建设632门校级一流课程,有效推动了课程质量纵深发展。

能力为重 提高卓越人才培养质量

校长杨宗凯在谈信息时代如何培养卓越人才时提出:“要主动求变,培养学生的创新意识、协作沟通能力、合作能力、批判思维、复杂问题解决能力、跨界融合能力、计算思维、绿色技能(8‘C’能力)。”学校紧紧围绕8“C”能力培养目标,充分依托行业特色和学科优势,持续开展了卓有成效的创新创业教育教学研究与实践,不断提升卓越人才培养质量。

完善双创人才专创融合培养模式。学校进一步修订人才培养方案,构建跨院系、跨学科、跨专业交叉培养创新创业人才机制,建设思政教育、专业教育、创新创业教育“三位一体”的课程体系,推动专业教育与创新创业教育深度融合。丰富创新创业优质课程资源建设,将职业规划教育融入创业教育,依托学校网络教学平台开设《创新创业能力训练》等71门精品课程,打造创新创业类“金课”,其中《大学生涯规划与职业发展》入选国家级一流课程。

创新创业实训

打造双创教育一体化核心平台。学校融通建材、交通、汽车三大行业特色与学科优势,搭建创新创业实践“核心”平台。建立校外高水平大学生创新创业研究基地200余个,建设跨学院、跨学科大学生创新创业基地28个、“创业梦工场”10个。大学生创新创业梦工场获批湖北省青创园首批试点建设单位。

强化多元协同育人能力。依托国家重点实验室、工程研究中心和科研基地,学校设立大学生创新创业训练与实践教育专项、实验室开放和科研基地开放专项、“创客空间”建设专项、创新创业类课程建设专项和大学生创业基金等,加大创新创业教育经费保障。深化与地方政府、行业企业、科研院所等合作,多渠道加强校企联合培养基地建设和大学生校外创业孵化基地建设,积极引入社会资源和校友资源建立学生创新创业基金,支持学生创新创业研究、训练与实践,凝聚协同育人合力,全面提升拔尖人才自主培养能力。

我校在第十八届“挑战杯”国赛中取得佳绩

抓实双创教育改革工作成效。学校构建多层次创新创业竞赛体系,截至今年9月,学校获“互联网+”创新创业大赛国家级金奖5项、银奖11项、铜奖26项。2010年以来,学校7次捧得全国“挑战杯”“创青春”系列竞赛“优胜杯”,在湖北省“挑战杯”“创青春”系列竞赛中荣获10次桂冠,在“挑战杯”竞赛中获全国特等奖、金奖等国家级奖励58项、省级奖励137项。孵化企业327家,其中孵化大学生创业企业130余家,累计产值达5亿元。学校于2018年、2022年两度位列《全国普通高校大学生竞赛榜单(本科)》全国第一名,学校双创教育连续两届获国家教学成果奖,教育部简报专题推介我校创新创业工作经验。

数字赋能 筑牢卓越人才培养保障

“教育数字化是教育改革的必然趋势,学校将对标建设数字化转型标杆大学宏伟目标,以教育数字化战略为三大行业培养卓越人才,依托人机协同、混合智能探索元宇宙大学新形态……”校长杨宗凯谈学校教育数字化转型的基本思路。

智能运行中心(IOC)

随着教育数字化进程不断推进,学校坚持“党建引领、数据驱动、协同共享、提质增效”总体思路,聚焦人才培养、科学研究、社会服务、学校治理等关键领域,挑选60余个关键指标形成学校综合情况“十大指数”,建立校长驾驶舱,实现学校事业发展态势一屏统览和一键调度;聚焦规划、监管、评估、服务四大职能,选取核心业务领域的关键指标项建立处长驾驶舱,各部门主要负责人时刻做到“心中有数”;聚焦学院概况、人才培养、教育教学、科学研究、师资队伍、党建学工六大主题一体呈现,建立院长驾驶舱。校长、处长和院长“三级链接”数据驾驶舱以数据中台为连接,数据同根同源,架构互联互通,纵深协同推进学校管理更加精准化、扁平化和透明化,提高学校服务质量和效率,提升学生的获得感、幸福感、体验感和满意率。

2023年教育部全国教育数字化现场推进会

在立体化数舱之上,学校积极发挥人工智能优势,上线运行首个AI校长助理,驱动“理工效能”,实现数据驱动、精准治理、协同共享、提质增效;创新实施“红绿灯计划”,利用人工智能及时提醒任务推进落实进程和既定目标达成与偏离情况,使治理轨迹更清晰、过程更透明、预警更精准。今年6月,学校成功承办了教育部全国教育数字化现场推进会,教育部党组书记、部长怀进鹏充分肯定了学校教育数字化转型取得的成效。今年9月,2023年新生报到现场,学校智能运行中心(IOC)调度驾驶舱上描绘了一副“通过数据感知、分析和干预,实现迎新资源优化配置”的精彩画卷。从电子显示屏可以看到,驾驶舱分人车流动、实景地图和资源保障三大板块,细分为报到数据、校门人流量、校门车流量、食堂就餐、迎新接站、特殊情况报送等部分。实景地图板块将校园建筑、道路、监控,人车流量、食堂刷卡、报到等数据映射到虚拟校园中,在地图中实现查看校门、宿舍实时报到情况、食堂用餐统计与实景展示、校内重要点位实景展示、异常报送等5类功能应用。

改革任重道远,步履永不停歇。本科教育教学改革是“建设让人民满意、让世人仰慕的优秀大学”的必由之路,是培养新时代卓越人才的根本动力。学校将进一步明确未来方向、铸就新的坐标,在努力建设成为特色鲜明的世界一流大学改革进程中,牢记为党育人、为国育才使命,进一步落实立德树人根本任务,瞄准国家急需“高精尖缺”培养卓越人才目标,持续推进学校本科教育教学提质升级,以更优异的成绩为教育强国、科技强国、人才强国贡献理工力量。

记者:朱可馨;学生记者:陈育英

摄影:姚洪、许余庆等

编辑:曹明;审稿人:王能东、徐爱萍

主办:武汉理工大学党委宣传部

主办:武汉理工大学党委宣传部